<ぶらり長岡 (その3)>

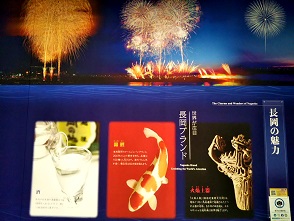

世界が注目する長岡ブランド (火焔土器、錦鯉、酒) です!

夏には日本三大花火大会の一つ長岡の花火大会に多くの人々が集まりますよ。

<長岡ブランド>

火焔土器は長岡市にある馬高遺跡が発祥。

1936年に近藤篤三郎氏らによって初めて発見され

この遺跡で出土した燃え上がる炎のような形状が特徴の土器に

「火焔土器」という名が付けられました。

錦鯉は新潟県の小千谷市と長岡市(旧山古志村)が発祥。

鯉の交配により錦鯉が生まれたとされていますが

江戸時代後期には今の錦鯉の原型が作り出されたと伝えられています。

発酵・醸造のまちとして有名な長岡。

味噌・醤油・酒蔵が集中して立地する摂田屋は、

かつて江戸幕府の御領地として味噌や醤油造りが発達した地域です。

豊かな自然に恵まれてお米の生産が盛んに行われ日本酒の製造にも熱が入ります。

<火焔型土器>

1936年に長岡市の馬高遺跡で初めて発見された 「火焔土器」 をはじめとした

信濃川流域の遺跡から出土した4つの鶏冠状把手や鋸歯状突起などを持つ

燃え上がる焔を思わせるような造形美を誇る縄文時代中期を代表する土器です。

火焔型土器の芸術性を発見した岡本太郎は

この土器を見て 「なんだ、コレは!」 と叫んだといいます・・・

※のんびりと散策することができました!

|

なんだ、コレは! |

なんだ、コレは!

「信濃川流域の火焔型土器と雪国の文化」

が日本遺産に認定されました。

|

馬高・三十稲場遺跡 |

縄文時代後期の遺跡

馬高遺跡と三十稲場遺跡は

小さな沢を隔てて営まれた集落

|

馬高縄文館 |

馬高遺跡から出土した

火焔土器を中心に

火焔型土器・王冠型土器を展示

|

新潟県立歴史博物館 |

縄文展示(縄文人の世界)を中心に

新潟県の歴史と文化を紹介

|

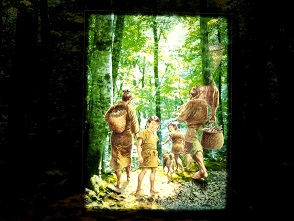

縄文展示(縄文人の世界) |

縄文人が四季の移り変わりに対応して

様々な技術を開発しながら

暮らしていた様子を実物大で復元

|

長岡まつり大花火大会 |

長岡空襲で亡くなられた方々への慰霊

長岡の復興を願って翌年に開催された

長岡復興祭が長岡まつりの起源です。

|

道の駅ながおか花火館 |

日本三大花火大会の一つ

長岡花火を通年で楽しめる

観光・交流拠点施設です。

|

正三尺玉(長岡花火) |

直径90cm、重さ300kgの

巨大な玉が600mの上空で

直径650mもの大輪の花を咲かせます。

|